徐小明,男,生于1974年,江西浮梁人,毕业于景德镇陶瓷学院美术系。江西省高级工艺美术师,毕业于景德镇陶瓷学院美术系,2010年6月,于香港举办了个人展;上世纪90年代,他的部分作品就引起了新加坡、香港等海内外藏家关注。擅长粉彩人物装饰。作品承继粉彩、古彩、图案装饰及民间青花艺术的装饰技法,融会现代艺术理念,主题鲜明、格调高雅。

以画载道 以画入心

特邀通讯员:九歌

不可否认,徐小明的文人画是有风骨的。

岩石冷峭,松梅怪札,青须鹤发,凛然不侵,南菊墨客,坐看云卷云舒。恰如一出墨色淋漓的浮生卷,徐小明将精神刻进骨头里,将语言化作无形气,一面千相,神韵逼人,举手投足,眉眼之间,全都是故事。

张延远曾在《历代名画记》中说“夫骨气形似皆本于立意,而归乎用笔,故能书者皆能画”。这句话虽是意指宋元士大夫之作,论其根本,文人画的精髓就是以人、物寓情意,这一点,徐小明早已做到。

显然,徐小明所追求的“文人画”是画中带有文人情趣,画外则流露着文人思想的绘画。他不与中国画三门:山水、花鸟、人物并列,也不在技法上与工、写上有所区分。在中国陶瓷绘画大范围中,山水也好,花鸟也好,人物也好,文人画蕴含的是历史文化的鲜明写照,而不是简简单单的描摹以形。近代大师陈师曾说过:“不在画里考究艺术上功夫,必须在画外看出许多文人之感想。此之,所谓文人画或谓以文人作画,知画之为物。是性灵者也,思想者也,活动者也,非器械者也,非单纯者也 ”。言虽简,意深透。

这一切都如同能量的储备,天长日久,自然会喷发出活跃的创造力,进而使他的艺术之境逐渐完善。

徐小明的文人画多取材于梅、兰、竹、菊、高山、松林对弈之类,他借描绘目之所及的自然景物,摹写其心灵感受。在他的笔下,梅、兰、竹、菊、高山、渔隐,不再是单纯的自然景物,而是君子的化身。梅,冲寒斗雪,玉骨冰肌,孤高自赏;兰,清雅幽香,芳草自怜,洁身自好;竹,虚心劲节,直竿凌云,高风亮节;菊凌霜而荣,孤标傲骨;山水、渔隐则不问世事,淡漠名利。借此抒发自己内心中或豪迈,或抑郁的情绪。表达其自身的清高文雅,因公因私,因国因家。正如陶渊明的“采菊东篱下,悠然见南山”,又如苏东坡的“竹生时何尝逐节生”。既有着为文人修士的慰籍,又不乏文质彬彬的浪漫。

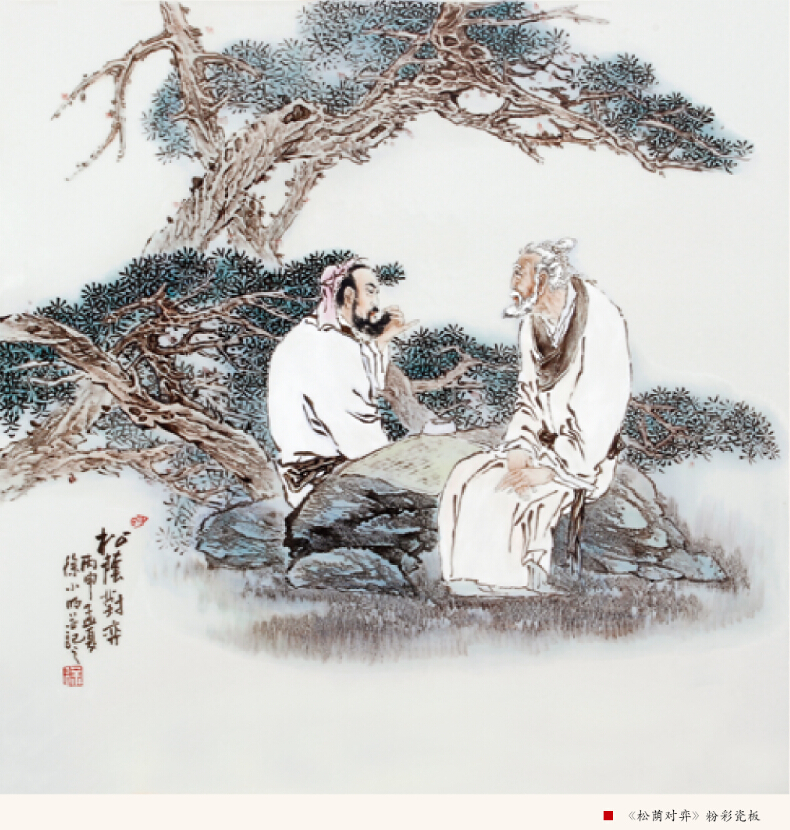

粉彩瓷板《松阴对弈》,一老者与一隐士博弈,二人坐于松荫之下,姿态悠然闲适,神情间隐隐有紧张之色。隐士捻须思索,虽不动声色,却难掩困顿之忧,老者鹤发鸡皮,须发飘逸,清朗的眉目望着隐士,隐隐有得意之情,大有胜局在握之势。松枝盘扎,针叶繁茂,天人合一。设色简单却不失风采,画面布局腾挪自如,笔法流畅,以变化万千的线条勾勒出清峻的风貌,稍以皴擦淡彩附和,留白精巧,所留悬念意味深长。这幅作品不仅包含了旧时的风土的缩影,也包含了对天下之忧的士人理想。徐小明反复表示,他深刻地希望能通过自己的作品,能够给观者传递出一些传统的和过去的有价值的精神和对它们的思考。

他说:“对于陶瓷,我一直追求的是四个字—简、朴、省、妙。简之一字是所有的基础,我想在这个丰富复杂的社会里,简单、简洁、简约都是不容易的。道家说大道至简,简反而是很难却又很有力量的。”

徐小明写得一笔好字。字体清俊,行文风雅,字里行间一派平和朴实淡然之风。常言道,字如其人。在当下崇尚奢华淫逸的社会,质朴难得一见;利欲熏心的社会,淡定凤毛麟角。这就是徐小明为什么在与众不同的原因所在。而他沉心创作,遵从传统,也是早年从事创作仿古瓷所留下的深刻烙印。

言谈之中,徐小明依然能够让我们轻易地感受到其对过去与传统陶瓷艺术的深厚的感情,虽然他总是说自己就是忘不了年轻时候学习从事仿古瓷的记忆,但也许这就是他从始至终平淡质朴,一心向艺的缘由吧。