心灵对话 看得见的声音

特约通讯员:九歌

这应该是我有史以来最安静的一次谈话。

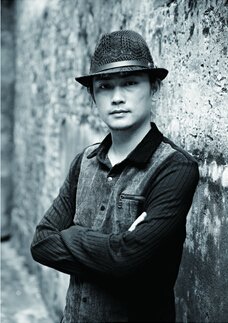

见到凌超的时候,他刚刚赶工完一批瓷器。他的母亲在一旁介绍说,凌超的生活单调,家和工作室合二为一,平日里除了画瓷几乎没有旁的娱乐。不赶工的时候,就会把自己关在房间创作,屋外是成品,屋内是瓷坯,堆放得杂而不乱。在景德镇,特殊艺术家不少,显然凌超是比较突出的那一个,他笔下的仕女温柔婉丽,身姿娉婷,凤目含情,举手投足间一派流风馀韵。令人不禁赞叹这位年轻聋哑人身残志坚,用意志和毅力述说艺术的语言。

3岁那年,凌超跟着母亲到上海,进入了上海虹口聋哑学校求学。除了上文化课,学校每天还特别安排半天的美术课。小凌超聪明伶俐,在美术方面尤有天赋,无论是实物还是画册,小小年纪能描摹的惟妙惟肖。

1991年,回景的凌超转学到景德镇市聋哑学校读初二。当时学校附近几乎都是陶瓷红店和工作室,几十个学徒分散在各个店里埋头画瓷。每天放学,凌超也不回家,直接跑在红店看学徒们画画。一把陶泥,一支画笔,让他喜不自禁,内心的情感似乎找到了寄托。他爱上这门艺术,如痴如醉。

来的次数多了,凌超成了红店里的“熟客”,大家也都喜欢这个比自己小不了几岁的弟弟,也看出来他对画瓷的兴趣,其中一个小哥哥索性做起了他的“启蒙”老师,空闲之余教点调料、描样等基础技能。因为有绘画的底子,所以凌超学起来格外的快。

学了一段时间小哥哥就顺手送给凌超一个小瓷瓶带回家画着玩,这可把他高兴坏了。有事没事就躲在房间里练习描线和填色,画了擦,擦了画,反反复复,毫不厌倦。

随着凌超对陶瓷艺术的逐渐痴迷,练手的小瓷瓶早已不再能满足内心日益膨胀的渴求。他反复向母亲比划:“我想学画瓷,想拜师。”并再三强调,非名师不可。于是母亲凭借着曾在艺术瓷厂工作过的关系,找到陶瓷美术家傅尧笙,恳请他做自己儿子的师傅。傅尧笙在看过凌超的几幅仕女图后,连声说了三个“画得好”,当即拍板,收凌超做关门弟子。

1997年,凌超正式踏上了艺术之路。

由于自身状况的特殊性,凌超显然不能像师兄们那样跟在师傅身后聆听教诲,只能在家默默地练习、临摹,然后再拿着创作好的作品登门请师傅点评,并让同行的母亲用手语翻译给自己听。尽管求教的频率并不高,但凌超的作品依旧在所有师兄当中显得出类拔萃,傅尧笙也常常拿他去给师兄们做榜样:“你们要好好学学凌超,他入门晚,来的次数又少,可画得比你们都好。”

直到傅尧笙身故,凌超才终于和朋友合作在莲花塘开了一家工作室。由于他基本功扎实,艺术素养高,很快就从一名学徒成长为“顶梁柱”,创作出许多优秀作品。工作室期间,王锡良、张育贤、王隆夫等国家级大师都前来评赏,他们对这个身残志坚的小伙子大加赞赏,也乐意给他提出中肯的意见。

凌超也从中学到了很多东西,不断汲取经验和灵感,博采众长,自成一派,形成了自己独特的风格,在陶艺界名声渐起。张育贤曾在反复观赏过他的作品之后,这样品评:“凌超不能说话,但他让作品代替说话。”

确实,凌超虽然无法用嘴巴发出声音,但是他用双手和画笔描绘出了内心的奋斗与希望,是一段可以看见的美妙之音。